《環境影響評價技術導則 生態影響》最新修訂發布

發布日期:2022-06-30 11:22:40 瀏覽量:由生態環境部辦公廳頒布的《環境影響評價技術導則 生態影響》(HJ19-2022), 自2022年7月1日起正式實施。原《環境影響評價技術導則 生態影響》(HJ19-2011)同時廢止。

一、新修訂的生態導則的特點

(1)充分銜接新要求

近些年,我國陸續出臺了《長江保護法》《濕地保護法》《國務院關于進一步加強生物多樣性保護的意見》等法律和政策,對物種及其棲息地、生物多樣性等的保護提出更新、更高要求,當前生態環保工作也給予生態保護更高定位。本次修訂深入貫徹落實習近平生態文明思想,評價內容和技術方法方面已充分銜接法律法規和政策的一系列新要求。

(2)增強指導性和操作性

本次修訂針對現行生態導則實踐過程中出現的調查布點代表性不足、評價范圍和等級確定等相關規定操作性不強、環評現狀評價及影響預測內容不全、制圖不規范、部分行業導則提出更加嚴格要求等,通過明確和細化技術內容及要求,提高了操作性和指導性。

(3)全面契合“放管服”改革要求

本次修訂適度簡化了部分污染影響類項目生態影響評價要求,厘清了與其他要素導則的邊界。

(4)助力遏制生態形式主義

針對生態保護修復措施簡單粗暴,人工造景、河流砌底時有發生,甚至違背自然規律修復造成破壞等問題,本次修訂中,強調要堅持山水林田湖草沙是生命共同體的觀念,提出針對性的要求,助力遏制生態形式主義。

二、修訂的主要內容

本次修訂對評價等級、現狀調查、現狀評價、預測分析、保護措施、跟蹤監測、環評文件圖表等多個方面進行了完善和調整。

(1)優化了術語和定義

結合生態影響的途徑、方式和評價對象,回歸建設項目本身,結合生態影響評價需要,新增重要物種、生態敏感區、生態保護目標等術語定義。

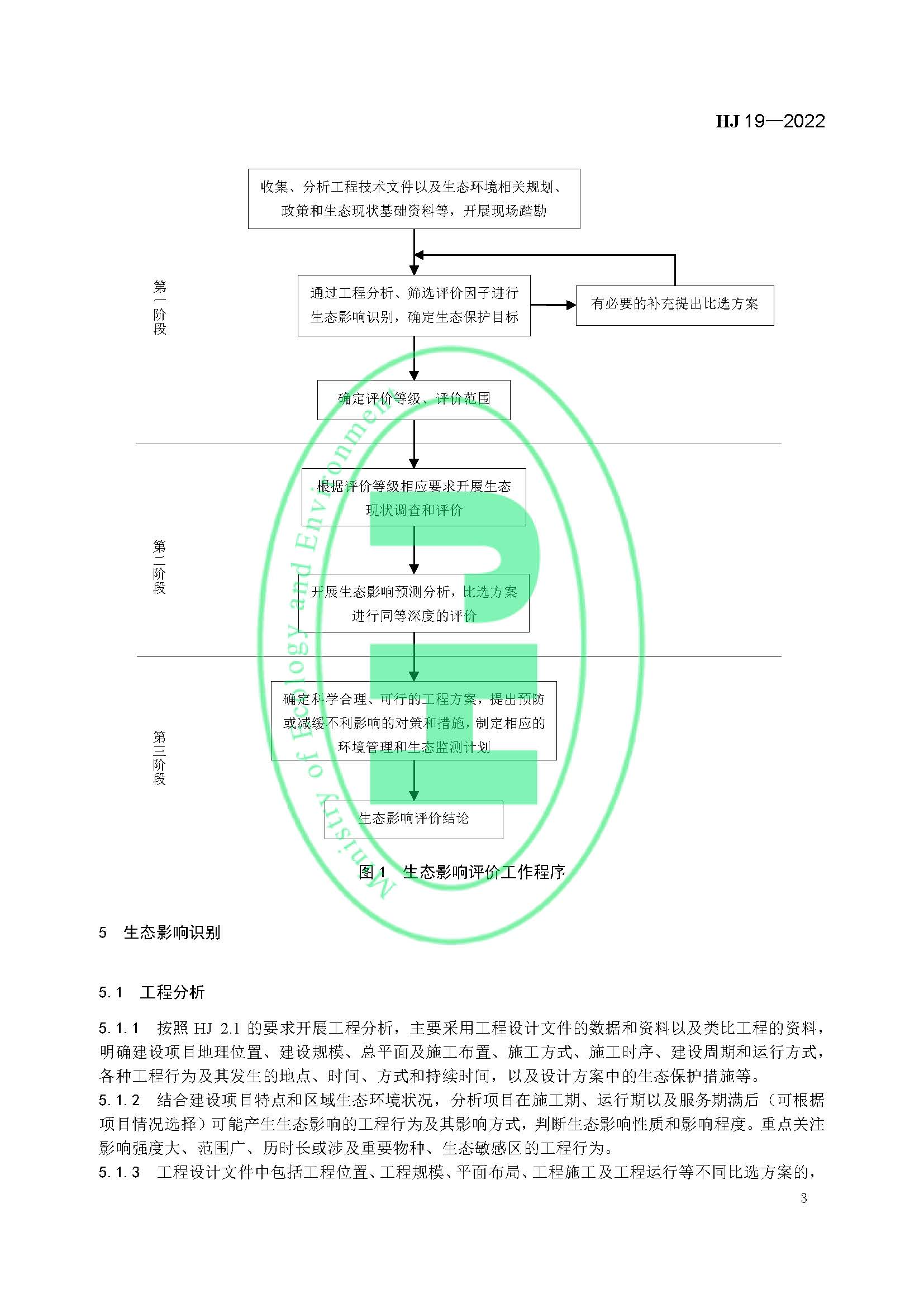

(2)完善總則表述

總則明確了評價基本任務;明確了建設項目應符合生態保護紅線、國土空間規劃、生態環境分區管控方案等要求;明確了補充環境比選方案及開展同等深度評價等要求;增加了工作程序框圖。

(3)增加了評價因子篩選,規范了生態影響識別

增加生態影響識別章節,完善了工程分析和新增評價因子篩選等內容,更易于確定生態影響和評價的具體對象。

(4)調整了評價等級判定依據和原則

根據實踐經驗,以受影響區域生態敏感性和影響程度為主要判定依據,兼顧行業、形式、生物多樣性、特殊情景等差異化判定。明確了不劃分評價等級直接進行生態影響簡單分析的情形。

(5)增加了典型行業評價范圍確定原則

結合行業特點,明確了礦山開采、水利水電、線性工程、陸上機場以及污染影響類項目評價范圍的確定原則。

(6)細化了現狀調查、影響預測等要求

細化了引用資料時效性、現場調查基本技術、陸生生態及水生生態調查等的具體要求。明確了物種、生境、生態系統及生物多樣性評價內容、指標及成熟評價方法。強化制圖規范要求,增加植物群落及重要物種調查結果統計表。

(7)強化生態保護對策措施要求

基于系統保護,對綠色施工、野生動植物保護、生境保護及修復、生物多樣性及生態系統保護、自然恢復、綠色修復等提出了相關要求。明確了開展生態跟蹤監測的不同情形和要求,以及生態保護措施專題設計和研究等管理要求。